古詩詞記錄的二十四節氣

演講人:劉冬穎 演講地點:黑龍江省圖書館龍江講壇主會場 演講時間:2025年2月

劉冬穎 黑龍江大學文學院教授、博士生導師,黑龍江省古典文獻與文化傳承研究學術交流基地主任,主要從事中國古典文獻學、《詩經》研究,著有《詩經八堂課》《詩經變風變雅考論》等﹔主持國家藝術基金項目“古典詩詞吟唱的新媒體傳播”。

清明時節,游客在江蘇省興化市千垛景區油菜花田游覽。新華社發

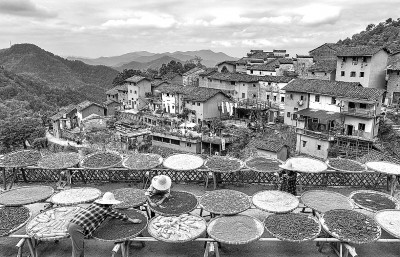

在安徽省黃山市歙縣陽產村,村民在秋分當日晾晒農作物。新華社發

在山東省臨沂市沂南縣大庄鎮中心幼兒園,老師在指導小朋友包餃子迎接冬至。新華社發

本期講座,我們將介紹古詩歌中記錄的二十四節氣與相關民俗。

二十四節氣凝聚了中國古代農耕文明的智慧,不僅精准反映了自然界的季節變化,還蘊含著深厚的文化內涵和古人的哲學思考。古詩詞是中華文化瑰寶,歷代文人騷客以優美的語言和豐富的情感創作了大量相關作品,生動地描繪了二十四節氣的自然景象和民風民俗。無論是春天的“谷雨春光曉,山川黛色青”(元稹《詠廿四氣詩·谷雨三月中》),還是秋天的“霜降水返壑,風落木歸山”(白居易《歲晚》),這些詩句即便是在今天誦讀,依然能帶我們穿越時空,感受古人視角的四季更替。

仰望星空:二十四節氣中的古代智慧

據考古發掘,4000多年前的山西陶寺遺址中就有古觀象台。古人通過長期太陽觀測和生活經驗總結,逐漸發現節氣在一年中的循環變化,二十四節氣的雛形便隨之出現。經過不斷改進,到秦漢時期二十四節氣得以確立。西漢武帝時期二十四節氣被納入《太初歷》,作為指導農事的歷法補充,從此,二十四節氣就成了中華民族特有的“時鐘”,展現了中國古人對自然規律的深刻認識。

民間流傳的《節氣歌》,就是用詩的形式把二十四節氣展示了出來:

春雨驚春清谷天,

夏滿芒夏暑相連。

秋處露秋寒霜降,

冬雪雪冬小大寒。

每月兩節不變更,

最多相差一兩天。

上半年來六廿一,

下半年是八廿三。

這首《節氣歌》將每個節氣的簡稱按順序編寫,以便於記憶。前四句從每個節氣中各取一個字,按次序組成歌訣,構成了整個節氣歌的主體﹔后四句則總結了二十四個節氣的時間規律:“每月兩節不變更,最多相差一兩天。”意指一年12個月中,每個月有兩個節氣,各節氣在每年的到來時間較為固定,前后最多相差一兩天。“上半年來六廿一,下半年是八廿三。”說的是上半年的節氣一般是在每月的6日和21日前后,下半年的節氣是在每個月的8日、23日前后。這樣簡明扼要的表述,不僅方便記憶,也清晰地傳達了節氣的基本特點和規律。這短短的《節氣歌》,簡潔而全面地概括了二十四節氣的名稱、順序與日期規律,宛如一把鑰匙,為我們打開了解古代歷法與民俗的大門。

從立春到大寒,每一個節氣都有其特定的意義和象征,它們就像是一串珍珠項鏈上的顆顆明珠,串聯起了華夏大地的一年四季。2006年5月20日,經國務院批准,“二十四節氣”作為民俗項目,列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。2016年11月30日,中國的“二十四節氣”被正式列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。

二十四個節氣每個都有其獨特的含義,圍繞節氣,產生了不計其數的詩詞歌賦。以文學視角觀之,中國的二十四節氣可謂最有詩意的歷法。例如立春,作為二十四節氣之首,象征著新一年的開始,代表著萬物復蘇、生機勃發。唐代詩人羅隱的《京中正月七日立春》一詩,以簡單形象的詩句,描繪了立春景象:

一二三四五六七,

萬木生芽是今日。

遠天歸雁拂雲飛,

近水游魚迸冰出。

“一二三四五六七”,看似簡單的數數,卻體現了詩人數著日子盼春歸的急迫心情:這一天終於到來了,萬木生芽,大雁北歸,江河解凍,游魚迸冰而出。春天的景象呼之欲出。

立春的朝氣蓬勃也打動了宋代的張栻,他在《立春偶成》中這樣描寫立春時的自然風光:

律回歲晚冰霜少,

春到人間草木知。

便覺眼前生意滿,

東風吹水綠參差。

張栻筆下的立春,充滿了生機與希望。隨著立春的到來,寒冬的冰霜逐漸減少,草木仿佛得到了春天的召喚,開始萌動生長。一個“春到人間草木知”的“知”字,將草木擬人化,生動地展現了大自然對春天的敏銳感知,也讓我們感受到春天的力量是如此強大,它能喚醒沉睡的萬物,為世界帶來新的活力。

二十四節氣中的第三個節氣是驚蟄,唐代詩人韋應物的五言古詩《觀田家》是這樣描繪驚蟄景象的:

微雨眾卉新,一雷驚蟄始。

田家幾日閑,耕種從此起。

在春雨滋潤下,所有的植物都充滿生機,隆隆的春雷響起,喻示著驚蟄節氣的來臨。此時,大自然從冬日寒冷的沉睡中徹底蘇醒,農民開始了一年的辛勤勞作,田間地頭處處是忙碌的身影。

二十四節氣包含了豐富的農業知識和實踐經驗。如何更好推廣中國代代相傳的二十四節氣文化?朗朗上口的詩歌,是一種很好的形式。唐代的元稹曾創作五言律詩《詠廿四氣詩》一組共二十四首,每一首詩對應一個節氣,詩中寫到了節氣與物候、節氣與農事,還有節氣與當時生活及民俗的描繪。

例如《詠廿四氣詩·春分二月中》:

二氣莫交爭,春分雨處行。

雨來看電影,雲過聽雷聲。

山色連天碧,林花向日明。

梁間玄鳥語,欲似解人情。

時間的腳步走到了春分,晝與夜平分了一日春光,冷暖二氣交匯,下起了一場春雨。春分對農業生產有著深遠的影響。春分之后正式迎來了播種的旺季,各種農作物開始快速生長。“雨來看電影”說的是,春雨來的時候,天空中閃電忽明忽暗﹔“雲過聽雷聲”的意思是烏雲來的時候,可以聽到天空中轟隆作響的雷聲。“山色連天碧,林花向日明”描述了山色青翠,與天空連成一片,碧空如洗,林間的花朵向著太陽熱烈明艷地開放。“梁間玄鳥語,欲似解人情”是指梁間的小燕子輕聲細語,仿佛試圖解讀人們內心復雜的情感。

芒種在元稹筆下是“芒種看今日,螳螂應節生”,記錄了田野裡螳螂開始出現,農事繁忙的場景。

大寒節氣天氣嚴寒,元稹在詩歌中寫道“大寒宜近火,無事莫開門”,記錄了大寒時節古人需要靠近火源取暖,盡量減少外出的情景。

這組《詠廿四氣詩》被視為“詩歷”,集中展現了每個節氣的天象、物候、農事及傳統習俗,對於指導農業生產、傳承民俗文化具有重要意義。

歲時記趣:民風民俗的文化傳承

記錄二十四節氣的古詩詞中,不僅有對季節變化、自然現象的實錄,還有反映不同節氣民風民俗的內容。例如,立春時古人有“咬春”的風俗﹔雨水節氣時,民間會祈求風調雨順。這些口耳相傳的習俗保存在古詩詞中,成為研究中國古代社會風俗的重要史料。

1.自然物候的記錄

古詩詞中對二十四節氣自然物候的記錄豐富多彩,反映了古人細致入微的觀察力和對自然的深厚感情。

夏至這天,太陽直射北回歸線,是北半球一年中白晝最長的日子。唐代韋應物創作的《夏至避暑北池》一詩中,就有一段記錄了夏至時白晝最長、此后夜晚逐漸變長的自然現象:

晝晷已雲極,宵漏自此長。

未及施政教,所憂變炎涼。

公門日多暇,是月農稍忙。

高居念田裡,苦熱安可當。

晷是觀測日影以定時間的工具,夏至這天,日晷所測白天的時間已達極限,從此以后,夜晚漏壺所計的時間漸漸變長。詩人筆下,夏至時節天氣炎熱、農事繁忙,老百姓在田間辛勤勞作,天氣酷熱卻不知如何抵擋。詩人心系烈日下忙碌的百姓,抒發了“苦熱安可當”的深切關懷,這種真情流露的詩句流傳至今。

小暑是夏天的第五個節氣,此時天氣逐漸轉熱,暑氣初現,但尚未到達酷暑的巔峰。金代龐鑄的一首小暑節氣詩《喜夏》描繪了小暑時人們深居簡出,以竹夫人(青奴)為枕,讀書消夏的場景:

小暑不足畏,深居如退藏。

青奴初薦枕,黃妳亦升堂。

鳥語竹陰密,雨聲荷葉香。

晚窗無一事,步屟到西廂。

詩中的“青奴”,又名“竹夫人”,是用竹子編成的夏日取涼寢具,類似於我們今天的涼席、涼枕。小暑時節,雖炎熱難耐,卻不足以讓詩人感到畏懼。詩人深居簡出,退隱山林,此時換上了青奴這樣的涼枕﹔他心愛的舊書卷也搬到了廳堂,盡管天氣炎熱,仍要調整狀態,專注於閱讀的樂趣。“鳥語竹陰密,雨聲荷葉香”描繪了鳥兒在茂密的竹林中歡快鳴叫,雨滴打在荷葉上散發出陣陣清香的景象。“晚窗無一事,步屟到西廂”則寫出了傍晚時分一片寧靜,詩人悠然漫步至西廂房的情景。詩作展現出一種閑適而愜意的夏日生活態度,讓人感受到詩人與自然和諧共處的美好心境。

立秋是秋季的第一個節氣,標志著炎熱的夏天即將過去,涼爽的秋天即將來臨。“睡起秋聲無覓處,滿階梧葉月明中。”(《立秋》)此詩作者宋代詩人劉翰在睡夢中醒來,聽到了秋天的聲音,四處尋覓卻不得見。最后,他在洒滿月光的台階上,看到了飄落的梧桐葉,才恍然大悟,原來秋天已經悄然來臨。

立冬代表冬季的開始,萬物收藏。“凍筆新詩懶寫,寒爐美酒時溫。醉看墨花月白,恍疑雪滿前村。”唐代詩人李白的《立冬》一詩描繪了立冬時天氣寒冷,硯台上的墨和筆都已結冰,詩人正好偷懶可以不寫詩了,在溫暖的火爐邊溫著美酒,喝醉后看著月下硯台上的墨花,恍惚間以為大雪落滿山村,詩人筆下的冬日溫馨生活畫卷徐徐展開。

這些節氣詩詞宛如一顆顆珍貴的時間膠囊,細致地封存了古代的生活場景與文化傳統,讓后人得以穿越時光,在細細品味詩歌之余去回望那久遠的歲月。

2.飲食文化的傳承

中國古人很早便懂得在不同的節氣制作適合這個節氣的食物,因此幾乎每個節氣都有自己特殊的飲食習俗。立春就有“咬春”的習俗,唐代杜甫創作的《立春》一詩,就記錄了安史之亂后詩人漂泊異鄉時,想起了往昔開元、天寶年間太平歲月中立春節氣的美好:

春日春盤細生菜,

忽憶兩京梅發時。

盤出高門行白玉,

菜傳纖手送青絲。

那時的洛陽和長安兩座城市,正是繁華鼎盛之時。每當立春,家家戶戶都備好春餅、細生菜,高門大戶把青絲韭黃盛在白玉盤裡,經纖手互相饋送。兩地立春日的咬春習俗、人們的快樂心情,反襯出詩人漂泊異鄉的愁苦,透出對昔日美好的無限懷念。

宋代文豪蘇軾的“漸覺東風料峭寒,青蒿黃韭試春盤”(《送范德孺》),也記錄了宋朝立春“咬春”的食俗。詩人一口咬下春天的新鮮蔬菜,春天的生機與希望也充盈於胸。

谷雨是二十四節氣的第六個節氣,也是春季的最后一個節氣,此時降雨量充足,是播種移苗的最佳時節,谷類作物在這一時期茁壯成長。宋代詩人黃庭堅曾作詩《見二十弟倡和花字漫興五首·其一》曰:

落絮游絲三月候,

風吹雨洗一城花。

未知東郭清明酒,

何似西窗谷雨茶。

這首詩描繪了谷雨時節柳絮飄飛、風雨過后滿城落花的美麗景象,同時也提到了谷雨茶。詩人問道:不知在東城共飲清明酒,比起在西窗下一起品谷雨茶,哪一個更愜意?字裡行間讓人感受到谷雨時節古人品茗賞花之樂。

夏至和冬至一樣,是中國民間重要的節日,古時稱為“夏節”或“夏至節”。在中國歷史上很長一段時間裡,夏至日都是全國的假期,人們與親人團聚,以避夏日酷暑,這種習俗被稱為“歇夏”。唐代詩人白居易在離開蘇州13年后,依然懷念與朋友們在夏至歡聚時品嘗的美食。在詩作《和夢得夏至憶蘇州呈盧賓客》中,白居易寫下“粽香筒竹嫩,炙脆子鵝鮮”,回憶起在蘇州的日子,他印象最深刻的便是夏至吃竹筒裝的粽子,清香軟糯,帶有淡淡的竹香味,其獨特風味讓13年后的詩人仍然十分向往。不僅僅是粽子,那誘人的鵝炙也令人直流口水。千年之后的我們在字裡行間仍舊能“聞”到唐朝美食的香氣。

無論是細生菜、青蒿黃韭,還是竹筒粽、炙子鵝,抑或是清明酒、谷雨茶,每一種味道都蘊含著古人在節令之際對未來的期待和祝福。這些傳統習俗至今仍在延續,成為連接古今的重要紐帶,讓人們在品味節令美食的同時,也能感受到歷史的厚重與文化的傳承。

3.節氣習俗的保存

節氣相關詩詞還記錄了古代豐富的節氣習俗。比如,立夏是二十四節氣中的第七個節氣,標志著夏季的開始。在這一天,古人不僅要慶祝季節的轉換,還通過各種民俗活動來祈求健康、豐收和好運。立夏習俗中有一項叫“稱人”,即在立夏這天家家用大秤稱量體重。誠如民歌所言:“立夏稱人輕重數,秤懸梁上笑喧閨。”古人在這一天稱重,是要查驗自己在過去的一年中有沒有長胖幾斤。倘若胖了三兩斤,對他們來說可是件好事。古人認為這意味著自己身體康健,可以更好地抵御夏天的炎熱,即使苦夏也不至於消瘦太多。這種習俗不僅充滿了趣味性,還蘊含著人們對健康的美好期盼和對生活的熱愛。

在二十四節氣中,既是節氣又是節日的是清明和冬至。因此,這兩個節氣的古代習俗也更加多元,產生的詩詞也更多。最著名的莫過於唐朝詩人杜牧《清明》詩中所描寫的:“清明時節雨紛紛,路上行人欲斷魂。”清明時節,細雨紛紛,人們前往墓地掃墓祭祖,緬懷先人。綿綿細雨如同天公洒下的淚水,輕柔地飄落在大地上,為這庄重而肅穆的時刻增添了一份淡淡的哀愁。除了掃墓祭祖,清明還是古人踏青賞春的日子。宋代詩人吳惟信的《蘇堤清明即事》生動描繪了清明時節人們出城踏青的熱鬧場景:“梨花風起正清明,游子尋春半出城。日暮笙歌收拾去,萬株楊柳屬流鶯。”這首詩寫的是宋朝的一個清明節,春光明媚、和風徐徐的西子湖畔游人如織。到了傍晚,踏青游湖的人已散去,笙歌已歇,但西湖依然萬樹流鶯,鳴聲婉轉。這讓我們感受到,清明這個節氣既有對逝去親人的追思,也讓我們在大自然的懷抱中,領悟生命的傳承與延續。

冬至是“陽之始”的節氣,在古代民間,冬至被視為重要節日,有著“冬至大如年”的說法,古人因此稱之為“亞歲”或“小年”。冬至有數九的習俗,從冬至這天開始,數過八十一天,就寓意著冬天過去,春天到來,即“出九”或“完九”。宋元時期的人們雅愛梅花,元朝楊允孚在《灤京雜詠一百首(其六十九)》詩中,就記錄了當時畫梅花消寒圖“數九”的習俗:

試數窗間九九圖,

余寒消盡暖回初。

梅花點遍無余白,

看到今朝是杏株。

這首詩描繪了人們在冬至后,通過繪制梅花消寒圖來度過寒冬的傳統:冬至日,貼一張畫著梅花枝的圖在窗上,佳人每天早上梳妝時,用胭脂為圖上的一朵梅花涂上色。數九過后,梅花圖上九九八十一朵梅花就全部著了色。因此,宋元時期人們冬天見面時的問候,想必是:“今天你畫梅花了嗎?”

當窗上的梅花圖逐漸填滿,室外的百花也將漸次盛開,春天便悄然來臨。古代民間流行的民謠《數九歌》,以簡潔生動的語言描繪了從冬至后的數九寒天到春暖花開、農耕漸啟的季節變化過程:

一九二九不出手,

三九四九冰上走,

五九六九沿河看柳,

七九河開,八九雁來,

九九加一九,耕牛遍地走。

《數九歌》不僅反映了中國北方地區冬季到春季的自然變化規律,也蘊含著人們對季節更替、農耕生活的深刻感受和期待﹔其語言簡潔明了、節奏明快,易於記憶和傳唱,富有生活氣息。

天人合一:二十四節氣中的人生哲理

二十四節氣高度凝練了中國古人的農業智慧,指導著農事活動,是勞動人民長期從事農業的經驗積累和智慧結晶。因此,節氣詩詞可以說是從泥土中孕育出的詩行。每一首節氣詩詞都如同一顆種子,深深扎根於大地,汲取自然與人文的雙重滋養,展現出中華民族獨特的世界觀和審美情趣。

1.“天人合一”的自然觀

二十四節氣反映了中國人對自然規律的深刻理解與尊重。通過長期觀察太陽周年運動,古人總結出了一年中時令、氣候、物候的變化規律,並將其劃分為二十四個等分節點,這體現了古人“天人合一”的自然觀。這種將生命體驗錨定在節氣刻度上的傳統,創造出獨特的文化心理結構。因此,記錄節氣的古代詩詞也深刻體現了這種“天人合一”的自然觀,即人類與自然界是相互關聯、不可分割的整體,人們的行為和生活應順應自然規律,才能達到和諧共生的狀態。

芒種是一個農事繁忙的節氣,宋代詩人陸游在《時雨》詩中繪出了芒種時節的農耕畫卷:

時雨及芒種,四野皆插秧。

家家麥飯美,處處菱歌長。

該詩生動地展示了芒種時節雨水充沛,農民們忙著插秧,家家戶戶享用新鮮的麥飯,處處傳來採菱歌聲的熱鬧場景,展現了勞動的喜悅與生活的美好。詩人以白描手法展現農民順應節氣勞作的場景,這種人類對自然的主動應和,超越了簡單的物候記錄,而是一種天人和諧的精神禮贊。

處暑之后,炎熱漸去,天氣開始轉涼。宋末元初詩人仇遠在其作品《處暑后風雨》中有感而發:“疾風驅急雨,殘暑掃除空。因識炎涼態,都來頃刻中。”詩人在體驗這種天氣變化的同時,也在思考人生、記錄自己的感悟。

冬至是北半球白晝最短、黑夜最長的一天,此后白晝漸長。杜甫《小至》中的“天時人事日相催,冬至陽生春又來”是流傳千古的唐詩名句。冬至作為一年中黑夜最長的一天,象征著事物發展的最低點,但同時也預示著和煦的春天即將到來。

中國古代節氣詩詞構建起了古人特有的時空認知體系。在這個體系中,人類是宇宙韻律的參與者,古人尤其看重的是人與自然和諧共生。

2.順應天時的生活智慧

二十四節氣不僅是農耕社會的重要指南,也深深影響了中國人的日常生活和文化傳統。古代民間諺語通過“清明前后,種瓜點豆”“立秋摘花椒,白露打核桃”等經驗總結,建立起了順應物候的生活節律。

清代黃景仁的詞《賣花聲·立春》寫道,“年去年來常不老,春比人頑”,揭示了節氣輪回中蘊藏的永恆生機。

小滿是二十四節氣中的第八個節氣,也是夏季的第二個節氣。水滿則溢,月盈則虧,“小得盈滿”,方為圓滿,小滿是一個富於生活哲理、充滿生命智慧的節氣,背后是古人的處世哲學,正如明人薛文炳《閑居雜興》詩雲:

最愛江南小滿天,

櫻桃爛熟海魚鮮。

一聲布谷啼殘雨,

鬆影半帘山日懸。

“最愛”二字,是此詩的詩眼,奠定了全詩的情感基調。詩人最愛有二:一愛櫻桃熟透,甜香四溢﹔二愛海魚新鮮,鮮美可口。“一聲布谷啼殘雨,鬆影半帘山日懸”,這兩句描繪了布谷鳥在煙雨中啼鳴,轉瞬間雨過天晴,夕陽西下,鬆樹的影子透過半卷的窗帘,投射出深深淺淺的光影,別有一番韻味。美食與美景在詩中交相輝映,完美契合了小滿節氣帶來的滿足感。小暑之后有大暑,小寒過后有大寒,小雪之后有大雪,唯獨小滿之后無大滿。這一獨特的節氣安排,不僅體現了小滿是自然界的時令標志,更蘊含了古人的生活態度和人生哲學——小滿即安,知足常樂,珍惜當下,方能真正體會到生活的圓滿與美好。

希望在座各位都能在古代詩歌中找到自己的“節氣時刻”——或許是春天走在路上,恰逢細雨綿綿,想起杜甫《春夜喜雨》的名句“好雨知時節,當春乃發生”﹔或許是在工作時偶然抬頭,看到窗外層林盡染,想起唐代劉言史《立秋》中的“雲天收夏色,木葉動秋聲”﹔又或許是在回鄉路上仰望明月,吟誦杜甫《月夜憶舍弟》中的“露從今夜白,月是故鄉明”……在那一刻,我們能夠與古人一起聆聽四季的低語,感受時光的流轉。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量