張建:不懂“抗震”就不是合格的結構工程師

勤勉、坦誠、寬厚,這是中鋁國際昆明有色冶金設計研究院股份公司(以下簡稱“昆明有色院”)教授級高級工程師、國家一級注冊結構工程師張建留給很多人的印象。

從事勘察設計近40年,他主持過各類大中型項目80余項,專利3項,發表科技論文共6篇﹔曾獲“抗震救災先進個人”榮譽稱號,獲雲南省突出貢獻獎,成就冶金年度人物。2010年,張建獲得“全國有色金屬行業設計大師”榮譽稱號。

“愛好是通過學習‘學’出來的。”張建始終以飽滿的熱情、敬業的精神投入工作,將工作變成愛好,在建筑結構設計行業中起到了表率作用。

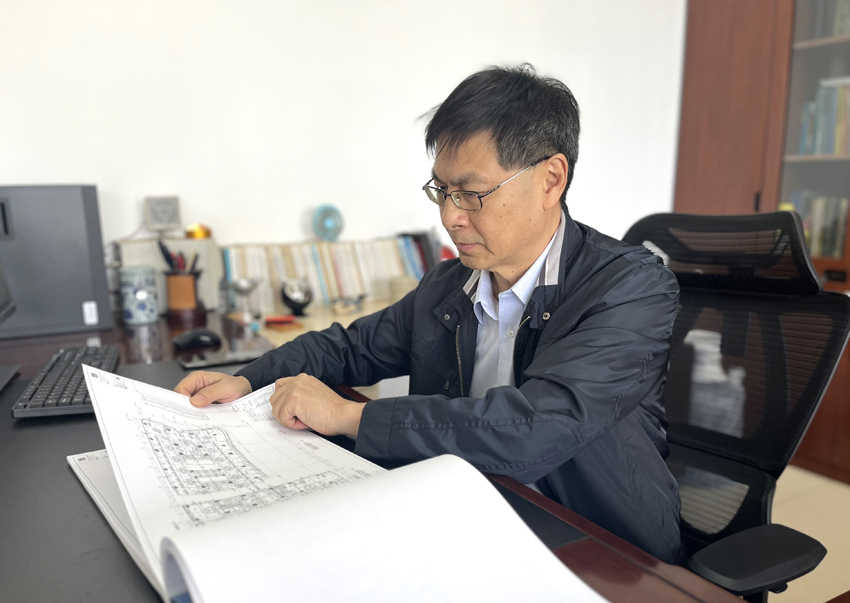

退休后的張建仍辛勤工作。人民網 尹馨攝

一邊自學,一邊教書

讀書時,張建學的是工業與民用建筑專業,“父親替我選擇的專業,剛入學時我既不知道這個專業是做什麼的,也沒有興趣。”

后來他坦言,“學生時代‘浪費’了許多時間”,這些時間他都在工作后利用閑暇時間加倍彌補回來。

畢業后,張建被分配到河北唐山,成了一名建筑中專院校的老師。建筑制圖、地基基礎、混凝土結構……面對學校安排的專業細分課程,他第一次深感“知識儲備不夠用”。

“對不懂的知識就自己買書自學,晚上學會了,第二天去給學生上課。”自那時起,他養成了遇到問題就要刨根問底的習慣,也漸漸發現學生時代那些枯燥的知識點能“串”起來。“那時我才算真正‘學進去了’,對建筑結構也越來越有興趣。”

1985年,張建來到昆明有色冶金設計研究院擔任工程師,從事土建結構設計方面的工作。在繁忙的業務工作之余,他仍不放鬆學習鑽研,一有機會就“泡”在圖書館裡。他堅持理論學習和業務工作相結合,參加了國家及省市組織的專業考試,取得了一級注冊結構工程師職業資格。

2008年,張建取得香港工程師學會正會員資格,曾先后被聘任全國超限高層建筑工程抗震設防專項審查專家委員會委員、雲南省抗震專項審查專家委員會委員、中國金屬學會冶金建筑專業委員會委員、雲南省招投標協會專家工作委員會成員、雲南省建筑結構專業委員會副主任委員。

一邊畫圖,一邊編程

真正讓張建將工作變成愛好,源自一個小小的力學問題——對螺旋樓梯的力學分析和立面圖繪制。

上世紀九十年代,多數設計圖都是手繪,特別是面對三維的立體結構要畫成平面圖時,如何受力?如何連接?……設計時所需的計算量很大。針對這個問題,張建第一次使用了計算機。

“過去的袖珍計算機還使用紙卷打印輸出,當看到一卷寬約10厘米的打印紙打出了立面圖時,我興奮極了。”這次嘗試為他打開了一扇新的大門,也堅定了他“要成為一名結構設計程序員”的想法。

張建總結工程實踐經驗,自己設計、編寫了一個小型計算程序,能夠精確計算地基沉降變形驗算。這個小工具為他之后的勘察工作減輕了不少負擔。

嘗到甜頭后,張建在更多項目上也思考如何擴展程序功能,例如讓計算機進行承載力驗算等。“一開始隻為減輕工作量,但在編寫程序的過程中,無形中也鞏固了專業知識,對受力特點和本質有更深入了解。”

2022年,張建用近3個月時間,新編寫了針對“場地特征周期插值計算”的程序,將規范裡的一張圖表補全至3張,並將抽象的曲線數據化,“相當於建立了一個小型數據庫”。有了這個小程序,設計人員隻用在手機上輸入幾個關鍵勘測數據,就能計算出結果,工作變得更高效。

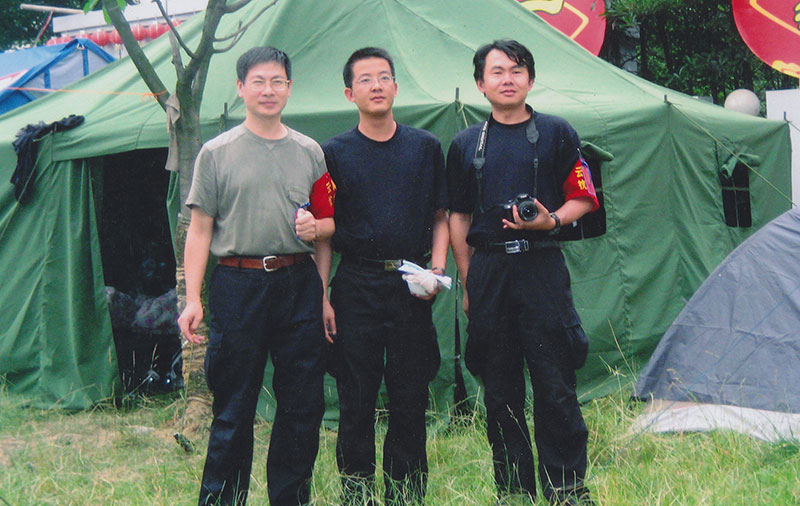

張建(左一)參加汶川“5·12”地震抗震救災。中鋁國際昆明有色冶金設計研究院股份公司供圖

抗震救災,成果豐碩

“不畏艱難,不怕勞累”,張建的同事這樣評價他。多年來,他參加了多個建設項目的設計工作,在昆明世博會國際館、雲南新平大紅山銅礦二期工程、蒙自礦冶公司2000t/d選礦廠工程等多個項目的設計上,均獲得省部級優秀工程設計一等獎。

然而,張建最重視也是最引以為傲的,還是作為雲南省抗震設防專家,參與了近百項工程設計的抗震專項審查﹔參加了汶川“5·12”地震、寧洱“6·3”地震、盈江“3·10”地震、彝良“9·07”地震的抗震救災工作。因參加汶川“5·12”地震抗震救災,他獲評雲南省建設廳抗震救災先進個人。

在參加寧洱“6·3”地震災后應急評估時,張建與同事根據現場災害風險劃分ABCD四個程度等級,努力挽回群眾損失。

近十年時間裡,張建作為雲南省抗震設防專家參與了近百項工程設計的抗震專項審查。“隻要我參加的評估項目,我會盯死這一點,確保危房加固改造安全可靠。”

他曾參加了雲南省多項技術標准的編制,在國家標准《建筑物抗震設計規范》修編中任索道支架章的編制負責人,在雲南省地方標准《框架結構非承重混凝土多孔磚牆體構造圖集》等編制中任編委,還曾參加國家標准《有色金屬工業建(構)筑物荷載設計規范》《有色金屬工程設備基礎技術規范》的審查。

“如果對抗震不了解,就不是合格的結構工程師。”張建坦言,曾經熬夜“死磕”結構工程的過程非常辛苦,但隻有不斷學習、認真工作,才能將工作變成愛好,讓愛好持續發光發熱。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量