觀雲台 | 什麼是“0.3克鍺”精神?

六十多年前,雲南會澤鉛鋅礦(以下簡稱“會礦”)在鉛鋅揮發富集的煙塵中發現了鍺。

鍺作為原子彈生產所需的64種稀有金屬和有色金屬之一,正是國家迫切需要的。

會澤鉛鋅礦成立於1951年1月5日,是雲南馳宏鋅鍺股份有限公司的前身。

1957年2月,會礦因探獲的礦石為難選氧化礦,不具開採價值。會礦人依舊堅持在崗不鬆懈,竟在鉛鋅揮發富集的煙塵中發現了鍺元素。

氧化礦難選的問題尚未解決,分身提鍺很有可能事倍功半。怎麼選?

幾經爭論,會礦最終決定:攻克氧化礦難選關,同步開展煙塵提鍺試驗。

可是,沒有技術先例,沒有設備器材,甚至沒有試驗試劑,如何試驗?

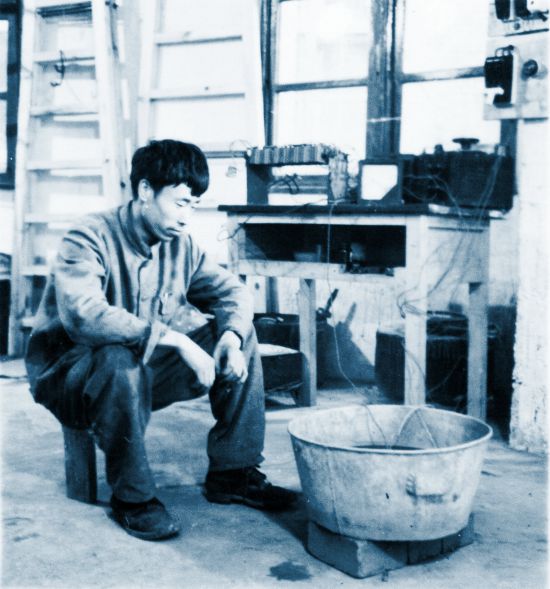

五十年代金屬鍺提取實驗所用的簡陋工具。

沒有攪拌機,就用木棍在桶裡攪﹔沒有壓濾機,就扎布袋過濾﹔沒有烘干機,就用鐵板架柴火烘干﹔沒有蒸餾釜,就用玻璃瓶蒸餾﹔沒有試劑,就自制氫氣還原......

一次次試驗,一次次失敗。

時任試驗負責人的楊靜嫻說:“不要怕失敗。”她帶領大家不斷汲取經驗教訓,改良代用設備,優化試驗參數。

終於,1958年6月的一天,楊靜嫻拿著菜籽般的0.3克鍺向黨委匯報:提出來了!但太少......要往上報嗎?

時任黨委書記胡廷祥激動地說:“報,現在有0.3克,將來就有3公斤,3噸、30噸!”

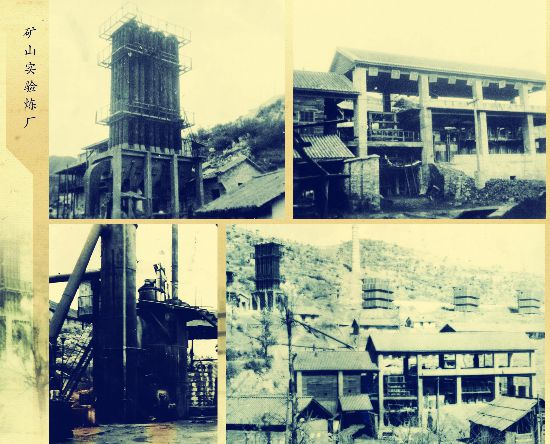

建礦初期礦山冶煉試驗煉廠之一。

為給國家提供更多的鍺,會礦發出:“因陋就簡,自建提鍺工廠”的號召!

建廠房缺磚瓦,就自建磚瓦窯。搞生產無設備,就自制提鍺設備,自制蒸汽鍋爐,自建硫酸車間,用毛石青磚代替鋼筋水泥......經過半年多的努力,全國第一個從鉛鋅礦石中提取鍺的工廠誕生了。

1960年,會礦產鍺139公斤。同年冶金工業部決定,鑒於國防工業對鍺的迫切需要,會礦迅速建成金屬鍺2噸的生產能力。會礦全員開足馬力,至1964年,會礦為國家提供鍺2400多公斤。同年10月,我國第一顆原子彈爆炸成功。會礦人喜悅歡騰。

經過數十年發展,曾經的“會礦”已成為如今的“馳宏鋅鍺”,以鉛鋅鍺產業為主,年產鍺60噸的綜合性礦業上市公司。

要問“0.3克鍺精神”是什麼?

“許黨報國、自力更生、艱苦奮斗、創新圖強”——這種催人奮進的科學精神,永不過時。

記者:張馳

制作:李林蔚 孔琳清

統籌:朱思雄

鳴謝:馳宏鋅鍺

出品:人民日報社雲南分社

人民日報客戶端雲南頻道

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量