老有所為 耄耋老人的民族文化傳承路

雲南省安寧市國土面積1301平方公裡,總人口49.14萬,轄9個街道、102個村(社區),517個村(居民)小組,有漢族、彝族、白族、苗族、回族等民族,少數民族戶籍人口佔全市戶籍人口的15.6%。

在掀起全國民族團結進步示范市創建熱潮中,安寧市以鑄牢中華民族共同體意識為主線,推動新時代黨的民族工作高質量發展。這期間涌現出的民族團結模范人物的事跡和精神,他們以身作則、引領風尚,為民族團結進步事業貢獻力量。

本網將擷取部分典型代表,展示他們在民族團結進步事業中的精神和實踐,講述鑄牢中華民族共同體意識的“安寧故事”

夜闌人靜,萬籟俱寂,朱文光書房裡,暖白色的燈還亮著,他時而停筆凝思,時而快筆疾書。旁邊的老伴不時地被朱文光“打擾”,因為他有時笑、有時哭。

“一個大男人怎麼哭了起來?”老伴不禁問道。

“我書裡的好人死了。”朱文光哽咽著回答。

這是朱文光編寫滇東北次方言苗族遷徙史《百年探路曲》時的真實寫照。

他為新中國成立前苗族兒女遭受的壓迫落淚,也為解放軍到來后,苗族人民翻天覆地的變化喜不自禁。

歷史與小說,相互映照,用朱文光的話說,“記錄好苗族兒女的歷史,也是為講好中華民族的故事增磚添瓦。”

朱文光在工作室內收集的各類作品。 人民網記者 蔡樹菁攝

現年80歲高齡的苗族老人朱文光,曾是雲南省安寧市的一名中學老師,之后在安寧市民族宗教事務局從事了20多年的民族文化研究工作,常常廢寢忘食,直到退休。

朱文光所在的安寧市,歷史上曾是南方絲綢之路的重要站口,史稱“安寧雄鎮,諸爨要沖”。各方文化在此匯聚,至今,安寧市居住的民族主要有漢族、白族、彝族、苗族、回族,特殊的地理位置與人口結構在這裡形成了獨特的民風民俗,積澱了較為多彩豐富的文化。

比如,已是昆明市級非物質文化遺產的安寧苗族阿作蘆笙音樂,是滇東北次方言苗族保存最完整的一套蘆笙音樂,也是全國苗族蘆笙音樂中保存最完整的蘆笙音樂之一﹔從雲南晉寧彝族流傳來的跳鼓,經流傳挖掘,成為安寧縣級非物質文化遺產等。

生於斯,長於斯。“老朱,你是苗族,還懂彝語,又喜歡研究民族文化,你是最合適的人選。”1988年,四十多歲的朱文光已是一級教師,正在為成為高級教師而努力,當民宗局的領導向他發出邀請時,他想到從小到大見証各民族互幫互助、共同進步的畫面,帶著對各民族的感情,毅然從教育行業轉向民族文化研究相關工作。

最終,朱文光歷時8年,足跡踏遍整個安寧市,編寫了新中國成立以來安寧市第一部《安寧市民族宗教志》。在完成這部作品后,他的使命本已結束。但這8年間,那些書裡未能呈現的點點滴滴的民族傳統文化故事,點亮了朱文光的精神之路。

2009年,朱文光出版了傾注18年心血創作的反映滇東北次方言區苗族遷徙的紀實小說《百年探路曲》,該作品長達115萬字,書中記錄了最古朴、最真實的苗族民歌、風俗、服飾、醫藥等,具有較強的史料和文學價值,該小說曾獲得昆明市委、市政府頒發的“茶花杯”榮譽獎。

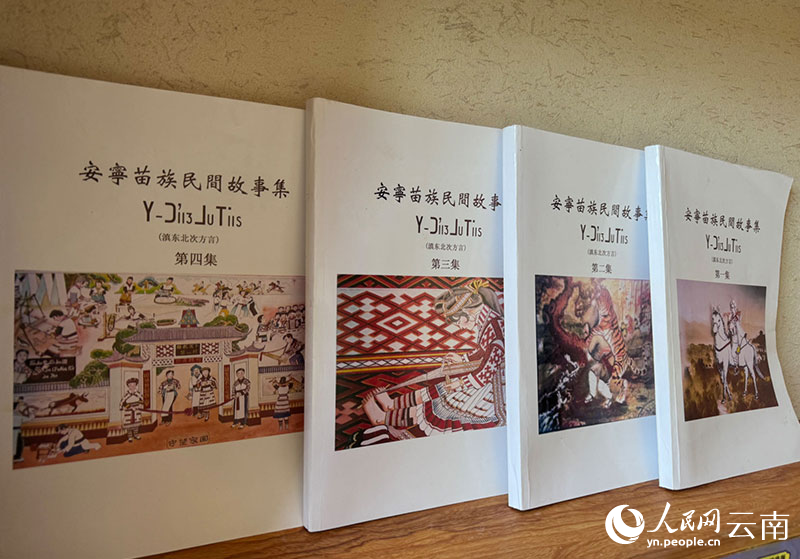

退休后朱文光編輯的書籍。人民網記者 蔡樹菁攝

朱文光說,他從小就在長輩的講述中,傾聽著苗族兒女恢弘壯闊的歷史。長大后,隨著接觸少數民族文化遺產的保護和傳承,如今他越來越清晰地理解,“各民族優秀傳統文化都是中華文化的組成部分,中華文化是主干,各民族文化是枝葉,根深干壯才能枝繁葉茂。”

“中華文明博大精深、源遠流長,是由各民族優秀文化百川匯流而成。”但隨著年長者漸漸老去,年輕者離家謀生,苗族那些輩輩相傳的故事面臨“斷代”危險,這讓朱文光憂心忡忡。

“我要把這些故事記錄下來,讓大家知道各民族的你中有我,我中有你。”說干就干,為了寫好《百年探路曲》,朱文光深入研究了古苗文,認真研究了苗醫、服飾、風俗等,同時廣泛探訪昭通市、楚雄彝族自治州等地的苗族村寨,足跡延伸到湖南、貴州等省。

在書中,朱文光選擇了1850年至1950年這一段時間進行講述,“這一百年是苗族人民尋找自我的過程。苗族群眾還參加了台兒庄戰爭、解放戰爭,他們與其他各民族一起,組織地下黨,參加游擊隊,在中國共產黨的領導下,為新中國的建成貢獻著自己的力量。”

“希望通過這本書,大家深刻地意識到,各民族之間隻有團結起來,才能一起過上好日子。”朱文光說。

小說寫出來,深得苗族兒女的認同。朱文光分享了一個小趣事,有一對楚雄州武定縣的老夫妻,在讀了他的小說后,特意帶了一隻雞來找他,“你寫的小說太好看了,把我們祖輩的故事都寫出來了。”

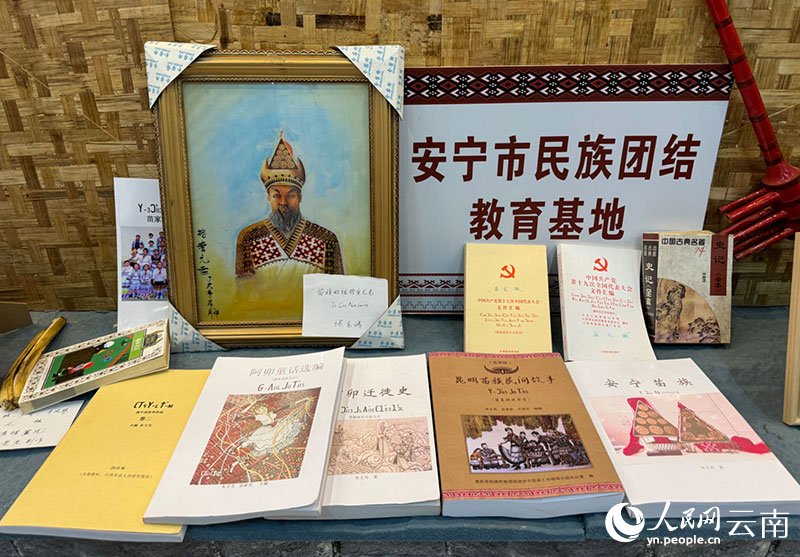

安寧市太陽沖村內的民族團結教育基地部分展品。人民網記者 蔡樹菁攝

后來,朱文光成為昆明市級非物質文化遺產傳承人。盡管退休快20年,他仍步履不停,主編或參與編寫了《苗族踩堂舞蘆笙曲》《中國苗族叢書·西部苗族民間文學》《祿脿志》等書。在《中國苗族叢書·西部苗族民間文學》一書中,記載了西部苗族遷徙、生存、發展等苗族的歷史,是了解西部苗族歷史文化的珍貴文獻。

此外,朱文光仍然不遺余力地投入苗族文化發展傳承事業之中,曾多次擔任昆明市、安寧市舉辦的苗文及苗文電腦輸入培訓主講教師,主編了《苗文源流》《安寧古苗語匯編》等書。其中,《苗文源流》客觀系統地敘述了苗文的創制、演變、傳播,及苗文的應用、傳承、發展等情況,為苗族文字的繼承和發揚提供了有力的保障依據。

文字之外,朱文光也積極參與村庄民族文化牆體彩繪設計、民俗館改造、花山節籌備等項目建設和活動指導,對苗族文化傳承起到了很好的推動作用。

現已80歲高齡的朱文光,仍在為中華文化的傳承貢獻著自己的力量,為安寧市的民族團結進步創建發揮自己的余熱。

“我正在編寫《安寧苗族民間故事集》,為我們中華優秀傳統文化增添新的內容!”朱文光壯志滿滿。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量