二十一世紀的第二個十年剛剛離我們而去,這十年中,過眼有八年多是在雲南度過的,幾乎經歷了整個2010年代。“吾心安處是故鄉”,客居雲南八年,無論是地理上還是心理上,彩雲之南都已經成為過眼的第二故鄉。這八年,我走遍了雲南16個州市的所有129個縣,走過600余個鄉鎮,2000余個自然村,行程數十萬公裡,有緣邂逅並記錄下我眼中這個時代的雲南萬象。在途中,我的角色算是一個“行攝者”——行者加攝者,或者說是行走者、觀察者、紀錄者和思考者的集合。

這些年,我在雲南一共拍了大約十萬多張照片,內容包含鄉土民間風情、人文民族風俗、城鎮村寨風貌、高山河湖風光……我一直有著一份期待——用影像為彩雲之南描摹一幅大長卷,用時光留下一部“視覺雲南”的個人檔案。歲末年初宜回首,站在本世紀第三個十年的門檻上,且來回顧一下“過眼雲圖”在雲南這八年多的行攝經歷和心路歷程,與您分享在我眼中“什麼是雲南”,這也是一個追光逐影二十多年的業余攝影人對攝影藝術的一點粗淺理解。(本文的精簡版本:《見天地 見眾生 見自己》,也是雲南人民出版社剛剛出版的拙作《看見鄉愁——雲南影像紀實》的創作手記。)

第一次踏上雲南的土地是2007年的麗江之行,從此,彩雲之南在心中留下了一顆種子。2011年春天,我第一次出差到昆明,《翠湖邊的郎中》就是那一次拍的。我在翠湖邊看見一位做推拿按摩的民間郎中,支著一個攤子,正百無聊賴地等待客人,他背靠廊柱,手夾著煙,一個眼鏡片反射著夕陽的余暉,當時這個畫面讓我內心產生了一絲震顫,這也是春城最初給我留下的影像記憶吧。

《翠湖邊的郎中》

2019年深秋,我乘飛機去寧蒗縣,降落前一分鐘,在右舷驚現瀘沽湖大全景,急忙拍下。從翠湖邊的匆匆一瞥,到寧蒗上空的驚喜俯瞰,這兩次看見,差不多就是我的雲南視覺之旅的前后跨度,大約八年半。

《瀘沽俯瞰》

2011年春天的我,對生活在春城的人們,充滿了羨慕,當時完全沒有想到,僅僅半年后,自己就與這片土地結下了如此深厚的因緣。2011年秋,我被派到昆明,從此常駐雲南工作。藍天、彩雲、紅塔西路的冬櫻花、海埂大壩的紅嘴鷗,那時眼中的一切都是那麼新鮮、那麼生動,忍不住寫下一首詩:

四十年來夢裡尋,

八千裡路追彩雲﹔

大道無門何所駐?

雲嶺有路伴我行。

《雲嶺大山》(航拍)

駐足雲嶺大地多年,過眼所見為何?王家衛電影《一代宗師》中章子怡飾演的宮二有句台詞流傳甚廣——“習武之人,有三個階段,見自己、見天地、見眾生......”,我想可以借用一下——“攝影的人,有三個境界,見天地、見眾生、見自己”,這三個境界並沒有高下之分,隻存在視角和理念的差別。而我在雲南這些年的行攝,也算是一段“見天地、見眾生、見自己”的生命旅程。

見天地

“我見青山多嫵媚,料青山見我應如是”,在我看來,“見天地”就是攝影者對周邊環境的細膩感受和對大自然的敏銳認知。《論攝影》的作者蘇珊 桑塔格把通過攝影擴展了的視域和攝影中常常使用、超越了日常觀看的方式稱為“攝影式觀看”。攝影術問世之后,風光攝影迅速流傳,面對自然景觀,用相機觀察世界,用鏡頭提升對大自然的認識水平,成為攝影的重要功能。攝影式觀看,首先看到的就是“天地”——也就是我們生存的自然環境,而與你聯系最密切的,當然是自己日常生活的環境。

我曾居住於昆明滇池路一處高樓,陽台朝西,遙遙對著西山睡美人和滇池草海,憑欄遠眺,讓人心曠神怡,“攝影式觀看”,也常常可以收獲驚喜,《西山晨曦》、《長卷睡美人》,就是這樣在住處拍攝的。

《西山晨曦》

《長卷睡美人》

《夜色睡美人》(攝於長虫山頂)

向晚登高樓,

迎風揮衣袖。

雲深美人睡,

日暮春城幽。

八月雨綿綿,

五載人悠悠。

龍門可遙望,

明月何處求?

——這是一個中秋雨夜,我在陽台上遠眺后吟誦的句子(其中頷聯的“幽”字,還曾和幾位朋友反復推敲)。特殊的視覺環境,也能給人帶來特別的感受。

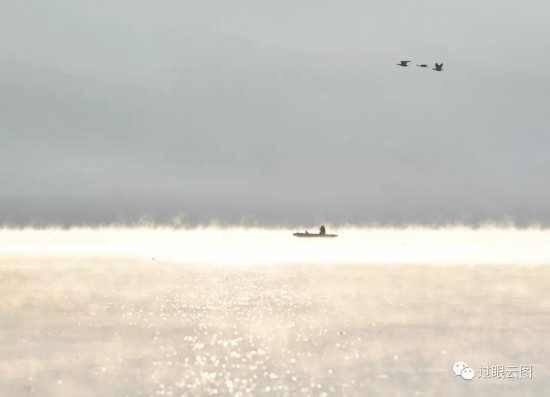

我曾和幾位攝友在冬日清晨,天未亮之際,駕小舟,駛入大理境內兩個不太大的湖泊——劍川縣劍湖和洱源縣西湖,“玉鑒瓊田三萬頃,著我扁舟一葉”,晨光鳥影中,是“天地間小小的我”,在特定的氛圍下,人與大自然融為一體,人對環境的感覺變得敏銳起來,《小舟從此逝》、《江湖任翱翔》、《漁舟唱早》這些畫面都是這樣在湖面上捕捉的。

《小舟從此逝》

《江湖任翱翔》

《漁舟唱早》

玉龍雪山,為北半球最靠近赤道的終年積雪的山脈,是麗江納西族人的精神家園,也是雲南的文化地標之一,還是很多中國游客平生親密接觸過的第一座大雪山。從麗江古城、從田園曠野、從萬米高空、從咫尺眼前,我曾一次次凝視這座神山,那年元旦的清晨,我和同事們摸黑登頂,在玉龍之巔現場直播了新年的第一縷陽光。每一回的“看見”,或遠眺、或近觀、或仰望、或俯瞰,讓我對雪山產生了一種特別的情感,感覺山和人之間有了一種特殊的連接。我想這也是“天地”對人的一種哺育。

2014年元旦,新年的第一縷陽光洒在玉龍雪山主峰上。

從香格裡拉的石卡雪山頂上遠眺玉龍十三峰

在飛機上俯瞰玉龍雪山主峰

清晨,在麗江市的街道上玉龍雪山清晰可見。

滇西北大理、麗江、香格裡拉一線,山水天成,風光奇絕,是雲南省的精品旅游目的地,而臨近川黔的滇東北之山水,與之相比,又多了幾分蒼勁與雄渾。我曾多次登頂昭通大山包,莽莽高山,斜陽余暉,茫茫雲海旁,一次次“看見”之后,我拍下了《夕陽無限》、《山登絕頂》和《天地獨攝》。

《夕陽無限》

《山登絕頂》

《天地獨攝》

這幾幅圖中,“畫眼”就是山頂上小小的人,“寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟”,中國式審美從不缺這種寓情於景、物我相通的觀念。而簡約構圖與大幅留白,也是禪意文化在中國視覺藝術上的一種體現。

烏蒙三千丈,

金沙萬裡長。

泥丸談笑走,

風雲等閑觀。

大雪落空山,

小窗寄黃粱。

痴心彩雲起,

冷眼紅塵忙。

——這是2015年歲末,我在大山包觀日落后寫下的小詩。有時候,影像的構思和文字的思維會同步出現在腦海。

這些年,我多次乘飛機往返於京滇之間,雲南地域廣大,支線航空發達,省內出行乘機概率也比較高,漸漸就養成了隨身帶相機的習慣,哪怕只是一個小小的卡片機甚至手機。當拍攝機位上升到萬米高空,我們就獲得了上帝的視角,角度和視野變了,熟悉的拍攝對象又有了陌生感,這為影像創作提供了新的可能。近年來,BBC、國家地理、CCTV等機構都推出了一批精品的航拍紀錄片,畫面極為震撼。除了直升機拍攝之外,大疆等小型飛行器的日漸普及也使得攝影(包括視頻)創作中“上帝視角”的大行其道。其實日常坐飛機時,也是“見天地”的好時機。在民航班機上拍攝,飛機的快速移動、機翼的遮擋視線、舷窗內外兩層玻璃上的污跡和光學反射,都會極大地影響成像質量,不過隻要掌握好拍攝時機、控制好參數,輔以后期修圖,加上幾分運氣,也可以捕捉到美妙的光影。2014年冬季的一天,我和友人乘早班機從昆明飛往騰沖,從長水機場起飛后2分多鐘,就到了滇池上空,正好旭日初升,霞光漫天,且能見度甚好,大地上晨霧流動,下方視野裡是完整的百裡滇池,心跳加快,手卻要穩,連摁快門,數十秒內,一組《霞光滇池》誕生了。

《霞光滇池》

我還在飛迪慶的航班中拍到過逆光下的金沙江宛如一條金蛇舞動在白雲下,我還拍到過空中的佛光、大地組成的美妙圖案……收獲這些“看見”,既需要好運,更需要對天地保持敬畏和敏感的持久守望。

《金蛇狂舞》

《空中佛光》

《大地流金》

雲南的這些美妙景觀形成了其獨特的視覺資源,從2012年我們就開始有計劃地大量拍攝、記錄雲南的景觀,到2015年,我和同事又提出發揮雲南特色,打造“視覺雲南”的電視系列作品。經過分析和梳理,我們從自然風光、民族風情、野生動植物和重特大工程這四個方向著手,採用景觀直播、飛行器航拍、延時和逐格拍攝等手段,潛心策劃了一批選題,精心創作了一批作品,並完成現場直播100多場,頗得觀眾和新媒體讀者所好。與此同時,我自己也做了大量的攝影記錄。

2017年12月3日為月圓之夜,又逢月亮與地球距離為當年最近,這晚的月亮最大最圓,因此被稱為“超級月亮”。當天我們正好出差在德欽縣,夜宿梅裡雪山腳下的飛來寺小鎮。從后半夜一直到清晨日出,我和同事一起守望神山和超月,視頻拍攝之余,也就有了《月映神山》這張副產品。

《月映神山》

《日照金山》

當時,靜謐的星空下萬籟俱寂,皓月當頭,夜空如洗,卡瓦格博、緬茨姆等十余座大雪山在眼前一字排開,真是“天地有大美而不言”。氣溫早已到了零下,但此時受到的視覺和心靈震撼,絕對是一種巔峰體驗。與天地同存,與日月同輝,與神明同游,我們靜靜守望,從月映神山直到日照金山,仿佛感受到了庄子“獨與天地精神往來,而不敖倪於萬物”的心靈境地。

《五燈會元》載有青原惟信禪師的一段著名公案:“老僧三十年前未參禪時,見山是山,見水是水﹔及至后來,親見知識,有個入處,見山不是山,見水不是水﹔而今得個休歇處,依前見山只是山,見水只是水。”這段語錄廣為傳播,被用於很多領域。攝影者“見天地”,其實也存在著這樣一個“三段論”的過程:從一開始拘泥於表象,隻限於淺層次的表面記錄﹔到以獨特的視角追求個性化的表達,努力探尋事物隱藏的另一面﹔直到返璞歸真,由術入道,直抵本質,“山就在那裡”,進入否定之否定的更高境界。

見眾生

如果說生命是一段漫長的旅程,那麼在見過天地之后,再見眾生,又會獲得一種全新的領悟。就攝影而言,不能簡單地理解為“見天地”是風光攝影,“見眾生”是紀實攝影。在我看來,兩者之間首先是出發點的區別,“見天地”更重於對美與個性的追求與表達,“見眾生”則側重於對現實和人性的發掘與記錄﹔“見天地”的背景是唯美哲學,“見眾生”的底色則是人文關懷﹔“見天地”是向后仰的打量和遠觀,“見眾生”是向前俯甚至蹲下的凝視和注目……

現代攝影通常被分為三類:藝術攝影、紀實攝影和商業攝影,近年來手機攝影大普及之后,三者之間的界限已經頗為模糊。對於攝影愛好者或者說非職業攝影者而言,固然完全不必拘泥於門類之分,隻需盡情享受“快樂攝影”,但是從捕捉美好瞬間,到主動去記錄周邊人的生存狀態,從“有意思”到“有意義”,這本身也是一種進階。而“紀實”,在這其中不但是一種方法,更是一種理念。

《騰沖火山下》

《國殤墓園》

所謂“七彩雲南”,真正的內涵是指雲南在地貌、氣候、生物、民族、文化等方面的多樣性。初到雲南的人,很自然會先被優美的風光、神奇的地貌所吸引。而在這兒久了,你的目光則會從環境轉移到人。從古滇爨鄉到南詔大理,從木府風雲到護國講武,從滇西抗戰到西南聯大,這片土地不論古今、無問西東,從不缺厚重的底蘊,而隻有人,才始終是她的靈魂所在。最初在雲南拍人文,思路很難擺脫窺視和獵奇,但時間長了,對雲南熟悉了,自己就會放下游客的心態。甚至有的時候,“報道者”的角色也會帶來功利的心態,當放下所有的目的性,只是單純去捕捉、記錄那些吸引你、真正可以讓你內心產生共鳴的瞬間,這時候你既非主人,又非過客,時而融入,時而抽離,就形成了一種很微妙的狀態。這種狀態至少能帶來一種好處,那就是有感情的理性——既深愛這片土地,又始終保持著旁觀者、紀錄者的一份冷靜。多年以后,當我從硬盤中再次翻開當年的“隨手拍”,發現有的影像經過時間的沉澱,依然可以讓自己心有所動。我想,這樣的紀實影像,也許讀者會喜歡。

《高黎貢山上的春耕》

《山村衛生所》

《哈尼梯田開秧門》

雲南是全國貧困程度最深的省份之一,也是貧困面最廣的省,邊疆、山區、民族和貧困,共同構成了它的基本特色。其綜合社會發育成熟度和東部沿海發達省份相比,差距至少在10年以上,“山清水秀風光好,隻見阿哥不見嫂”,是雲南一些山區農村的真實寫照。今天很多人都在宣揚悠閑、自在、慢生活的雲南生活方式,有的更以“生活在別處”、“詩意地棲居”為賣點來實現其商業目的,我想與此同時,不應該忘記這片土地上有數十萬的人群還沒有脫離貧困。從2012年至今,雲南社會經濟發展的基調,始終沒有離開脫貧攻堅、民族團結、生態保護和對外開放這幾個關鍵詞,正因如此,這片土地無時無刻不在發生著變化,無論對於報道者還是攝影者,這種變化都提供了無盡的內容素材和題材寶庫。我所看到的雲南“鄉愁”,也大體沒有脫離這些領域,我所見到的雲南“眾生”,就是生活在這片土地上的人身上正在發生的真實故事。

《城子村》

《最后的佤寨:翁丁》

雲南貧困,但雲南人秉性淳朴、天性樂觀,所以雖然雲南按經濟指標排名,在全國是靠后的,但我相信,雲南人的幸福指數應該不低。多年來,我一直堅持每月下鄉“走村串寨”,目前已經到過全省每一個縣,約兩千個自然村。我曾走進過無數陌生的農家,村民們大都熱情好客,絲毫沒有大城市裡常見的那種戒備與冷漠,在這個過程中,抓拍到了很多生動的影像。2012年,我第一次進入獨龍江,從貢山縣到獨龍江鄉,一段數十公裡的路,我們走了一整天,其間經歷了塌方、雪崩、斷路種種。

《獨龍江公路雪崩》

那一次,我見到一位光屁股的獨龍族男孩,正在和一隻小狗戲耍親嘴,這一幕至今仍如在眼前,當時抓拍了幾張照片,但結集選片時,我忍痛把它們舍棄了﹔

《獨龍娃》

在同是貢山縣的丙中洛的山村,我還拍到過活潑的怒族小女孩在牛棚裡玩蕩秋千,我把它選入了集子中﹔

《牛棚裡蕩秋千的女孩》

在打工大縣鎮雄的山村裡,我見過留守兒童在嚴冬裡用黑乎乎的冷水洗臉,凍得滿臉通紅﹔

《牛鼻子村的留守兒童》

在元江縣那諾鄉的農家小院,我曾也見到八歲的小段同學在石桌椅上寫作業,自家的狗陪伴在身邊,這一場景至今讓我記憶猶新﹔

《寫作業的男孩和狗》

我也曾在瀾滄縣老達保村見過白天種地、晚上練習吉他彈唱的“快樂拉祜”們﹔

《快樂拉祜》

那幾年,雲南地震頻發,5級以上的,我幾乎都第一時間趕往了現場。在2014年魯甸大地震的震中龍頭山鎮,我曾親眼見到被壓在廢墟下的人在救援過程中咽下最后一口氣﹔我也曾抓拍下一對年輕的小兩口從震中向外緊急轉移的途中,妻子拿衣服給滿頭大汗的男人擦汗﹔

《龍頭山震中救援》

《撤離震中的小兩口》

在2012年彝良地震高山上的安置區,我還見到過在滿地泥濘的救災帳篷裡看動畫片的孩子們﹔

《救災帳篷裡的孩子們》

在2013年香格裡拉地震的余震中,我一邊躲避滾石一邊與帶領鄉親們在被困山谷中自救的巴拉村的支書通話……

香格裡拉地震中被巨石阻斷的巴拉格宗峽谷公路

這些永生難忘的場景,讓我對這片土地和這兒的人有了更多、更深的理解。

雲南有26個民族,其中15個是獨有的世居少數民族,異常豐富的各種節慶活動不但在民俗領域具有不可替代的價值,更是一筆寶貴的視覺財富。初到雲南那幾年,體驗過一些節慶活動后,我隱約感覺有些活動正在悄然變味,出現了現代化、商業化、舞台化乃至庸俗化的傾向。所以從2014年開始,我就有計劃地去參加和記錄一些民族節慶活動,目前已經拍攝了30多種。尤其吸引我的是一些在村寨裡舉辦的相對原生態的活動,花腰彝女子舞龍、南澗跳菜、僾尼人嘎湯帕節、奕車人姑娘節……在這些民間活動的現場,我都曾受到深深的震撼,那些狂歡、那份狂野、那種狂熱,在城市裡是很難感受到的。

《石屏花腰彝女子舞龍》

《孟連僾尼人嘎湯帕節》

《南澗黑彝跳菜》

《紅河奕車人姑娘節》

彝家有女纖手長,

摘下彩雲繡霓裳。

五色漸欲迷人眼,

千年情歌猶歡唱。

——我在楚雄州永仁縣直苴村看到有千年傳統的彝族民間賽裝節后,心潮澎湃,寫下了上面的詩句。

《永仁直苴彝族賽裝節》

我覺得這些紀實影像不僅是值得保存的視覺資源,也是一份人類學的田野調查記錄。同樣,在鄉村、在小城,很多非遺傳承人和民間藝人正在老去,而這些民俗活動乃至一些民間工匠的技藝,在現代化的過程中又在不斷發生異化,再不做搶救性的記錄,也許以后就看不到了。所以,我也專門對白族扎染、戶撒刀鍛造、手繪油紙傘、傣族古法造紙、圍棋永子作坊、建水豆腐、諾鄧火腿等傳統工匠的手工制作做過拍攝記錄。

《大理周城村的白族扎染家庭作坊》

《戶撒刀王項老賽》

《騰沖手繪油紙傘傳承人鄭映海》

《孟定傣族古法造紙傳承人玉勐嘎》

《保山永子作坊“點丹”》

《建水豆腐家庭作坊》

《諾鄧火腿師傅老黃》

雲南又被稱為“動植物王國”,是世界重要的生物多樣性核心區域之一,這裡的“眾生”,至少還應該包括動物,而一些發生在人與動物之間的故事,尤為動人。我見過一位殘疾老人坐著輪椅在昆明海埂大壩上喂紅嘴鷗﹔

《人與紅嘴鷗》

我見過玉溪那位堅持10多年救助喂養白鷺的志願者老馮﹔

《人與白鷺》

我也見過因為多年喂養、親密接觸而被黑頸鶴群所熟悉所接納的昭通農村婦女小陳﹔

《人與黑頸鶴》

我見過在西雙版納照顧受傷的野生亞洲小象的“象爸爸”﹔

《人與野象》

我看到當年曾經在迪慶山區盜獵滇金絲猴的獵戶,如今加入了護猴隊﹔

《人與滇金絲猴》

我也見過終年在無量山的密林裡守護西黑冠長臂猿的科研人員﹔

《密林中的長臂猿母子》

我還在會澤縣的大橋鄉,見過成群的珍稀鳥類飛舞在田間地頭,與耕作的農民們相伴相安……

《大橋鄉的田間地頭》

純粹的野生動物攝影當然很有價值,但去挖掘這些野生動物在以人類為主導的環境下發生的生存故事,我覺得很有意思也很有意義。

雲南與緬甸、越南、老撾三國相鄰,國境線長達4000多公裡,有25個邊境縣(市),建設“面向南亞東南亞輻射中心”成為當今雲南的歷史使命。在德宏瑞麗,我到過一秋千能蕩出國境的“一寨兩國”﹔在紅河河口,我見過清早如潮水般涌入國門的越南商販﹔在臨滄鎮康,我還見過每天數次往返國境的緬甸小留學生們……這些發生在國門邊的故事,無疑也是這個時代脈動的縮影。

《國境線上的秋千》

《走過國門的越南母女》

《國門邊的緬甸小留學生》

命運的安排讓我能在雲南停留這麼多年,能夠有緣看見並記錄下如許的“眾生相”,我把這看作是一種莫大的機緣。我也注意到,新媒體勃興的今日,已經有越來越多的同道之人,在凝視、記錄、傳播那些社會上曾經的“盲點”。具有新聞屬性的特殊地域、特定人群固然值得記錄和傳播,芸芸眾生的真實生存狀態,也絕不應該被忽視和屏蔽,我們所記錄的普羅大眾今天的日常生活,或許明天就是一份沉甸甸的歷史檔案。

見自己

布勒鬆說過“當我的右眼向外張望時,我的左眼就向心中回視”,從見天地、見眾生到見自己,其實也是攝影者在自然現實、社會現實和心理現實之間的一種切換。藝術創作終究要以表達心靈、傳遞精神為終極追求,“見自己”也是一種從外在回歸內在、內外互動的過程。攝影理論家李樹峰先生在其學術專著《攝影式觀看》中指出:“讀攝影作品,我們可以反觀人類自身從大自然的老家走出了多遠,‘目測’自己異化的深度。這些作品內容與我們心靈深處關於故鄉的記憶、關於家的渴望、相關於靈魂的論說相呼應,能夠緩解我們的精神焦慮,不斷矯正我們無所適從的心理狀態”。我想,拍照中抓取“決定性瞬間”的過程,其實也是一種與內心深處的自我進行的對話。

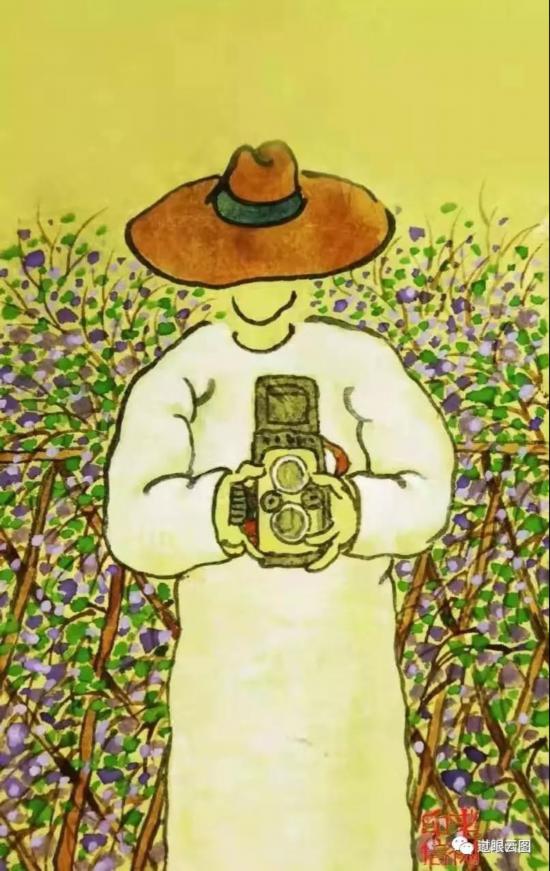

近年來以“老樹畫畫”風行於世的視覺藝術評論家劉樹勇先生寫過一首小詩——“我看著這個世界,我看著你。照片裡的一切,卻是我自己”,我覺得這首詩就是對“見天地、見眾生、見自己”的既通俗且文藝的絕妙注解,老樹為這首詩配的畫是花叢旁雙手端著雙反相機的標志性的長袍無臉男,我曾經把這幅畫用作微信頭像。

老樹畫畫作品

“心外無法,滿目青山”,看過天地,見過眾生,最后終能邂逅本心,發現真我,正所謂“不忘初心”。看見過那麼多美好的場景,經歷過那麼多動人的瞬間,也許我們的心靈會變得更加包容,天下不應該隻有一種色彩——就像這片被稱為“七彩雲南”的神奇土地一樣,我們的世界應該包容這樣的多樣性,人間應該接納更多的存在方式,不同人群之間,彼此何不多些互相尊重。見過天地、見過眾生、見到自己后,終於發現人生的視野本就如此廣闊,生命還有那麼多留白等待我們去探尋,從這個維度看,攝影也是一場修行。

正所謂:

初見不識影中意

再見已是影中人

風動幡動心亦動

見天見地見眾生

作者介紹

過眼,本名孫振濤,資深媒體人,中國攝影家協會會員。其作品多次在《中國攝影家》、《大眾攝影》、中國攝影家協會網、《春城晚報》等媒體發表,並被選入多本出版書籍。2010年發起“魅力世博”全國電視攝影展播(大賽)﹔2011年在微博連載365天的《2011數碼攝影日記 》﹔2013年推出個人微信公眾號“過眼雲圖”,連續多年發布原創雲南題材攝影作品﹔2014年其作品入選“中國人 中國夢”國家攝影展。二十余年來,其創作足跡遍及全國所有省份和雲南省全部129個縣(市區)。(據微信公眾號“過眼雲圖”)